(dal volume Il Corpo degli Ingegneri, scritto dall'ANUTEI con il contributo del Gabinetto del Ministro della Difesa, terza edizione, 2022)

IL PASSATO

1.1. Le truppe di ingegneria italiana e la cosiddetta Traccia italiana

In tutti gli Stati Italiani, dove più e dove meno, gli ingegneri ebbero sempre un gran peso, non fosse che per erigere, mantenere ed ampliare le mura delle città.

La comparsa delle artiglierie, i cui primi esemplari apparvero già alla fine del XIV secolo, incrementò gli studi ingegneristici e diede origine a quelli balistici, meccanici e logistici inerenti la nuova arma - il cannone - e i mezzi tecnici ad essa correlati, cioè le polveri, il munizionamento, le attrezzature e i modi di fu sione, lo studio delle leghe metalliche, i carriaggi, le infrastrutture.

Facendo riferimento all'esercito dal quale quello italiano trae ascendenza diretta, quello sabaudo, va notato che i Duchi di Savoia avevano al loro servizio, già sul finire del XIII secolo, ingegneri e truppe speciali preposti ad operare sulle fortificazioni. La prima istituzione di una truppa d'ingegneria italiana può essere fatta risalire agli antichissimi établies, bande di guarnigione, impiegate esclusivamente per costruzione, mantenimento e difesa dei luoghi forti. Portavano questo nome (établies) perché erano le prime truppe stabili che avesse il Piemonte. Durante il 1500, queste istituzioni - a seguito di varie vicende storiche - furono dapprima soppresse e poi ripristinate.

Ma il Sedicesimo secolo si distinse anche per un altro motivo, la cosiddetta Traccia Italiana, come poi fu chiamata. La cosiddetta "Rivoluzione militare" del XVI secolo s'imperniò sull'accelerazione del classico duello fra difesa ed offesa - arma e corazzatura - grazie allo sviluppo dell'artiglieria e a quello, conseguente, delle fortezze, sviluppo in cui gli Italiani svolsero il ruolo principale.

L'uomo rinascimentale italiano considerava ogni aspetto del conoscibile come parte d'un tutto armonico e della verità cosmologica. Correlando le sue conoscenze, sempre tenendole presenti come aspetti di una sola globalità, egli era al tempo stesso matematico, architetto, pittore, scultore, musicista, poeta e inventore. E ogni branca del suo scibile si rifletteva sulle altre, arricchendole ed innovandole di continuo. Ecco allora armonico e della verità cosmologica, Michelangelo trasformarsi senza il minimo sforzo da architetto in pittore e, nel 1530, in ingegnere militare per la Repubblica di Firenze. Ecco Leonardo fare la medesima cosa - e prima di Michelangelo - per Cesare Borgia, il quale, finita la seconda campagna di sottomissione dei feudi della Santa Sede ed assunto il controllo delle Romagne e delle Marche, decise di farle fortificare proprio da Leonardo da Vinci. Chiamatolo, nell'aprile del 1501 lo incaricò di riorganizzare non solo le fortificazioni, ma anche le vie di comunicazione e gli acquedotti. "Sia libero il passo al nostro prestantissimo e dilettissimo familiare architetto et Ingegnere militare" ordinò, lasciandogli carta bianca. E Leonardo si mise al lavoro. Smantellò e ricostruì con criteri moderni le fortificazioni di Castel Bolognese, scavò un canale da Cesena a Porto Cesenatico, rinforzò la cinta difensiva di Piombino, esaminò Orvieto ed Acquapendente, edificò le cortine degli spalti della rocca d'Urbino, progettò fontane, macchinari bellici e costruzioni per Rimini, Pesaro, Cesena e Ceri, tutto nei pochi mesi che precedettero il suo richiamo a Firenze nel 1503.

Leonardo ideò anche molte armi e macchine militari, ma ad esse l'ancora ridotta capacità tecnica del XVI secolo non diede attuazione, mentre invece l'applicazione dell'ingegno rinascimentale italiano alle fortificazioni determinò la loro forma per oltre due secoli, forma che sarebbe restata immutata fino a Vauban.

È praticamente impossibile calcolare l'effettivo numero di architetti, geometri e semplici capimastri e muratori italiani sparsi per l’Europa come apostoli della nuova tecnica della fortificazione. Quello che si sa è che i primi cambiamenti nelle strutture murarie nacquero in Italia. Ci si era accorti della potenza distruttrice dell'artiglieria; bisognava rimediare, si calcolò, si fecero attente osservazioni e si procedé lentamente alle innovazioni. Le mura si abbassarono e divennero oblique e molto più spesse, in modo da sfuggire al fuoco dei cannoni e offrire al loro tiro una maggior resistenza. Nacque il bastione - la vera novità dell'arte ossidionale dell'epoca moderna - e la struttura delle fortificazioni venne attentamente studiata sia per opporre al nemico il massimo risultato difensivo col minimo sforzo in termini di consistenza del presidio e dei pezzi, sia per consentire un movimento ottimale di uomini e mezzi all'interno della cinta difensiva. La fortezza diventò quindi molto meno rilevata sul piano di campagna e fu circondata da opere esterne, destinate a rompere l'impeto dell'attacco avversario, frazionandolo in una lunga serie di piccoli assedi preliminari, necessari allo svolgimento di quello vero e proprio. In più fu dotata di bastioni - ecco la novità - e assunse una forma pentagonale stellata, perché la si riconobbe per quella ottimale.

Generalmente si attribuisce a Giuliano da Sangallo l'introduzione del bastione, fissandola al 1520 - il primo esempio è appunto eretto a partire dal 1519 a Civitavecchia - ma le fortificazioni medicee di Volterra presentano già alcuni elementi di bastionatura. Ad ogni modo lo schema classico della fortificazione rinascimentale venne fissato nella seconda metà del secolo XVI dall'urbinate Francesco Paciotti - forse il milior architetto militare del suo tempo - colla realizzazione della cittadella di Torino fra il 1564 ed il 1568. Rapidamente lo schema italiano si diffuse in tutta Europa. Gli ingegneri militari vennero chiamati in tutte le corti europee con onorari altissimi; e le fortezze di stile italiano, perché più moderne e imprendibili, sorsero dovunque. Anversa, Parma, Vienna, Gyor, Karlovac, Ersekujvar, Breda, Ostenda, S'Hertogenbosch, Lione, Charleville, La Valletta, Amiens portarono alle stelle lo stile e la fama di Giuliano da Sangallo, Francesco Paciotti, Pompeo Targone, Gerolamo Martini e altri meno noti, diffondendo uno stile e una cultura completamente nuovi in tutto il continente.

Tutte queste fortezze necessitavano di maestranze per essere costruite e di truppe speciali per essere assalite; ed ecco apparire gli "zappatori". Di "zappatori militari volontari" si hanno notizie già ai tempi di Enrico IV, re di Francia dal 1593 al 1613. Nuclei o reparti organizzati di questi venivano costituiti, con personale specializzato tratto dalle Milizie, in occasione di assedi alle piazze nemiche; cessata l'esigenza, gli zappatori rientravano ai corpi di provenienza. Nel breve periodo compreso fra la fine del 1500 e i primi anni del 1600, le operazioni di assedio e quelle di difesa delle grandi piazze, in relazione alla crescente complessità delle attività tecniche di guerra, venivano spesso affidate a "impresari", che si impegnavano a fornire manodopera civile, macchine e strumenti tecnici di lavoro. Che si sappia, la prima compagnia zappatori (per i lavori in terra) permanente e regolare fu costituita in Francia nel 1693, inquadrata nel reggimento reale d'artiglieria; questo aveva una compagnia cannonieri e due compagnie operai, che provvedevano alla riparazione del materiale ed alla costruzione di ponti.

Oltre agli zappatori, facevano parte dell'artiglieria e dei "corpi tecnici" di tutti gli eserciti sin dall'antichità e - ma ancor più a iniziare dal Rinascimento - anche uomini dotati di valide cognizioni di meccanica e operai detti "minatori" o "talpari". Costoro, che inizialmente erano pure costruttori di macchine e venivano impiegati sia per l'attacco che per la difesa dei luoghi fortificati, esplicavano i loro interventi per mezzo di mine. Fra i loro compiti rientravano lo scavo di pozzi o gallerie di mina, quello di gallerie di contro mina, la demolizione di ponti o viadotti, la distruzione di tratti di strada per mezzo di mine, anche se vi si faceva ricorso assai di rado, l'abbattimento di muraglioni e boschi meccanicamente o per mezzo di esplosivi, il ripristino delle interruzioni viarie praticate dall'avversario, attività, queste, che in precedenza erano disimpegnate dai civili assoldati per la circostanza, o da elementi capaci, appartenenti alle truppe comuni e, negli eserciti rinascimentali bene organizzati, da pionieri o guastatori.

Si ha notizia dell'impiego di "zappatori" nell'esercito piemontese, distinti dai "minatori", nel 1697, quando Vittorio Amedeo II, con editto del 18 luglio, militarizzò il Corpo Reale d'Artiglieria formato da un battaglione di otto compagnie, di cui due di operai (cioè zappatori e minatori) e le altre di bombardieri e cannonieri, che fu accresciuto al tempo dell'assedio posto a Torino dall'esercito franco-spagnolo dal maggio al 7 settembre del 1706.

Lo sviluppo tecnico dell'artiglieria in quel periodo fu notevole. La documentazione emersa negli ultimi anni del secolo XX retrodatò alla fine del Seicento alcune innovazioni ritenute più tarde. Ad esempio: gli obici apparvero nelle file dell'esercito anglo-olandese in Fiandra durante la Guerra della Grande Alleanza del 1688-1697. Catturati dai Francesi, furono subito riutilizzati sul fronte italiano e, quindi, adottati dai Piemontesi. Gli stessi Piemontesi inventarono un ingegnosissimo cannone da montagna, smontabile in tre parti e piazzato su un leggero affusto a treppiede. Comparvero poi, all'inizio del Settecento, i primi cannoni a retrocarica di uso corrente - alcuni dei quali conservati al Museo d'Artiglieria di Torino - la cui culatta terminava con un blocco squadrato, in tutto simile a quello otturatore dei cannoni europei della fine dell'Ottocento. Infine, seguendo e sviluppando l'esempio dato dagli Svedesi nel corso della guerra dei Trent'anni, fu adottato - sempre in Piemonte - un cannone in cuoio, una sorta d'antesignano dei lanciamissili usa-e-getta del XX secolo.

Il Servizio dell'Artiglieria includeva di solito anche quello degli Ingegneri Militari. A loro spettava fornire la cartografia necessaria per le marce, gli spostamenti e gli schieramenti in battaglia, la direzione dei lavori di viabilità e di fortificazione. Degli assedi gli Ingegneri dovevano dirigere i lavori, pianificare l'attacco dal punto di vista strettamente tecnico, curare la realizzazione delle trincee e delle mine, dirigere il tiro delle batterie.

Lo sviluppo dell'artiglieria comunque fu vivo in tutta Italia, basti l'esempio dei Veneziani che, nel 1690, misero in linea contro i Turchi, durante la Guerra della Sacra Lega, o Prima Guerra di Morea, dei cannoni da 120 libbre, pari a 210 millimetri di calibro, ideati da Sigismondo Alberghetti. Erano capaci di sparare proietti cilindrici cavi fino a una gittata di 5.000 metri, anticipando di centocinquant'anni parecchie innovazioni tecniche poi sviluppate da Paixhans nella seconda metà dell'Ottocento e dimostrando, alle prove, una capacità di penetrazione maggiore e un'usura minore dei migliori pezzi europei dell'epoca.

L'abilità tecnica non si limitava ai pezzi d'artiglieria e consentiva di provvedere ai più vari aspetti della guerra. Così ecco i Veneziani adoperare durante la guerra di Candia del 1644-1669 sia la lotta batteriologica, ricorrendo al vecchio trucco di avvelenare i pozzi e diffondere malattie negli accampamenti nemici, sia a quella chimica, riempiendo di fumi velenosi le gallerie di mina turche.

Proprio per reagire a questa minaccia, nel corso dell'assedio del 1706 i Piemontesi costruirono dei validissimi sistemi meccanici di aerazione. Vale la pena seguire quanto avvenne, attraverso la cronaca dell'allora comandante dell'artiglieria sabauda, Solaro della Margarita, il quale, riferendosi alla notte dal 13 al 14 luglio 1706 scriveva che i Francesi "Stamattina han fatto saltare una fogata all'angolo saliente della freccia del B. Amedeo, che ha fatto un buco a tre tese dalla Palizzata dove han subito lavorato a stabilirsi con dei sacchi di lana. Poiché non smettevano affatto il loro lavoro, il Signor Conte Daun, avvertito dal Capitano dei Minatori che i nemici erano vicini a forare la nostra Capitale e le due ramificazioni avanzate davanti alla freccia della mezzaluna del soccorso, ordinò che si desse fuoco al fornello caricato in quel punto. Lascio giudicare l'effetto di quel fornello che era a sei e mezzo sotto terra. Le Gallerie spinte dal nemico da quella parte ne furono completamente distrutte, rovesciati i camminamenti che erano al disopra: si fece un buco molto profondo di quindici tese di diametro, dove quaranta Minatori nemici restarono insieme morti e sepolti ... Non era passata più d'un'ora da quando il fornello era esploso, allorché un Ingegnere e il Capitano dei Minatori andarono a controllare le Gallerie. Vi trovarono ancora le lampade accese contro le puntellature e nessun cattivo odore li infastidì; ma di lì a un'ora e mezzo i primi che vi entrarono morirono tanto in fretta quanto quelli che non vi andarono che due o tre giorni dopo; e qualcuno dei più robusti non ne uscì che mezzo morto."

Per rimediare, dal 17 al 18 luglio "Si forano nelle gallerie dei condotti in cui [sono inseriti] dei lunghi tubi di ferro bianco, attraverso i quali, a forza di soffietti, si spinge sotto terra l'aria buona, che ne caccia la cattiva. Il buon effetto di quest'invenzione ha reso più praticabili le Gallerie, dove si sono messe delle scorte di Sacchetti di terra"; e dal 26 al 27 "Si piazza un mantice per soffiare l'aria attraverso un tubo di ferro bianco nella Galleria bassa di San Maurizio e si è sul punto di completare la rampa sulla sinistra della Capitale al livello del fossato della mezzaluna del soccorso."

Tra le operazioni di difesa della città, condotte durante quell'evento importantissimo della storia piemontese ed europea, merita particolare menzione l'opera dei minatori dell'esercito sabaudo che, con notevole perizia e valore, combatterono la guerra sotterranea di mina e contromina per opporsi alle azioni di mina dei Francesi, i quali, risultata vana l'azione delle loro artiglierie, vi facevano ricorso per distruggere le fortificazioni ed entrare nella cittadella, da cui avrebbero poi controllato la città. Fra i tanti episodi di eroismo è rimasto esemplare quello del minatore Pietro Micca, il quale, per impedire la penetrazione dei nemici nella cittadella attraverso una galleria, non esitò a dar fuoco alle polveri di un fornello da mina che era stato al momento apparecchiato all'imbocco della galleria stessa, immolando in tal modo la propria giovane vita.

La fine della Guerra di Successione Spagnola del 1701-1712, l'acquisizione della Sicilia, la seguente guerra ispano-austro-sabauda del 1718 e lo scambio forzato della Sicilia con la Sardegna nel 1720 non lasciarono molto tempo per le riorganizzazioni dell'apparato militare, il quale, cresciuto rispetto al 1697, nel 1720 era tale da richiedere qualche aggiustamento. Col Regolamento che S.M. prescrive pel battaglione d'artiglieria, e per le scuole in esso istituite del 1726, Vittorio Amedeo Il regolò a fondo l'artiglieria.

La Guerra di Successione di Polonia del 1733-38, combattuta contro l'Austria anche in Alta Italia, e il crescente sviluppo tecnico, indussero nel 1739 il re Carlo Emanuele III, sul trono dal 1730, a creare a Torino le Regie Scuole teoriche di artiglieria e fortificazione. L'anno seguente scoppiò la crisi della successione austriaca e nel 1741 l’Armata Sarda riscese in campo contro i Francesi e gli Spagnoli e a fianco degli Austriaci. Di nuovo la tecnica giocò un ruolo di primo piano. Il sistema difensivo piemontese consisteva in un anello difensivo di fortezze con al centro Torino. Ma sulle alpi erano state disposte fin dal 1569 delle fortificazioni di primo tempo, dette "Barricate", il cui fine era di rallentare, se non di arrestare, il nemico che avesse passato il confine prima che giungesse alle fortezze. Le Barricate variavano in entità, estensione e presidio a seconda delle minacce temute o del periodo. Per quanto riguarda le operazioni del 1744 i lavori, sotto la supervisione del colonnello Bertola, furono enormi e vale la pena di descrivere brevemente quelli della Val Varaita, riportando brani del diario del parroco di Chianale, don Bernardo Tholosan, che li vide effettuare: "...nel mese di marzo ... arrivò nella nostra vallata un gran numero di imprenditori .... Si cominciò con il far segare una grande quantità di alberi che erano stati abbattuti nelle proprietà di vari particolari .... Le mine operarono per circa due mesi per costruire la scarpata dalla parte del villaggio ..... e, poiché non si costruiva con pietre, ma con legno e zolle erbose... si tagliarono tutti rami dalla Levée al Bosco Nero. Più di seimila operai furono impiegati ...Il lavoro era immenso ... sembrava si dovesse costruire la più bella cittadella del mondo ... e si scavò fino a un trabucco[1] di profondità." Dopo aver calcolato in circa 50.000 le piante abbattute per adoperarne il legno, don Tholosan descrisse un secondo forte - detto di San Carlo - eretto alla Vignassa: "Era la più bell'opera costruita; aveva delle aperture per otto o dieci cannoni di grosso calibro, circondato da un fossato profondo e guarnito da ottime palizzate, con ponti levatoi, proprio come un cittadella in piena regola. Aveva i magazzini per le polveri e parecchi baraccamenti costruiti con assi, con i criteri più moderni." Elencate poi altre opere fortificate costruite sulla strada del Colle di San Chiaffredo, sugli Alpiols, sulla cima di Prato del Bosco e in fondo alla Piana di Castelponte, sulla Serre de Julliart, in cima alla boscaglia di Castelponte nella zona del Becco d'Aquila, o di Montecavallo, e in parecchi altri luoghi, muniti con numerosi cannoni, don Bernardo descriveva camminamenti fortificati, camminamenti coperti, palizzate e fossati di collegamento e di protezione che univano tutte le posizioni e, aggiungeva, quando si passò alla sistemazione del Passo di Buondormir, "...poiché questa fortificazione non aveva un sentiero comodo di congiunzione con il campo dell'Espeirasse, che cosa si pensò di costruire ?!... Un ponte dalla cima dell'Eguillette di Bellino che, evitando Pietralunga, la sorpassasse, aiutandosi con un'altissima colonna che sosteneva nel mezzo il ponte. Questo ponte, che si pensava impossibile, fu così comodo da poter transitare comodamente a cavallo ... Sulla Bicocca fu pure costruita una ridotta in modo che il Monviso era unito al Pelvo con muri e fortificazioni muniti di camminamenti coperti e luoghi imprendibili."

Finita vittoriosamente la guerra nel 1748, anche grazie alla famosa vittoria difensiva dell'Assietta, a cui oltre al valore delle truppe diedero un contributo fondamentale le robuste e ben congegnate fortificazioni campali che i Francesi non furono capaci di superare, Carlo Emanuele III fece passare neanche tre anni e poi, nel 1751, riorganizzò l'Armata.

Alla fine della riforma, colle Regie Determinazioni del 19 maggio 1751, l'Armata Sarda allineava più di 30.000 uomini, comprendenti 1.083 artiglieri, ripartiti fra i 1.023 del Reggimento d'Artiglieria e i 60 della Compagnia Bombisti di Sardegna, anche se il Reggimento d'Artiglieria era ancora iscritto tra quelli di Fanteria d'Ordinanza Nazionale. Gli aspetti più scientifici dell'artiglieria sarebbero stati poi stabiliti da Alessandro Vittorio Papacino d'Antoni coi suoi famosi testi, veri e propri antesignani di quelli che qualsiasi corpo tecnico deve avere. Uno fu Esame della polvere, pubblicato a Torino dalla Stamperia Reale nel 1765, tradotto subito in inglese da Keller, in tedesco da Tempelhos e in francese da Flavigny, in cui trattava della preparazione e dell'impiego della polvere da sparo nelle armi da fuoco. L'altro fu Instituzioni fisico-meccaniche per le regie scuole d'artiglieria, e fortificazione, pubblicato in due volumi dalla Stamperia Reale nel 1773-74, in cui si dava la teoria d'impiego dell'artiglieria. Il terzo fu Dell'uso delle armi da fuoco per le regie scuole teoriche d'artiglieria, e fortificazione - Torino, Stamperia Reale 1780 - che venne anch'esso tradotto in inglese da Keller e in francese dal marchese de Saint-Auban.

1.2. La costituzione del Corpo Reale degli Ingegneri dell'armata Sarda

Come precedentemente detto, presso l'Armata sabauda prestavano i loro servizi ingegneri e architetti militari per le fortificazioni. Notissimo, fra questi ufficiali, fu Amedeo di Castellamonte al quale si debbono opere importanti nelle fortificazioni torinesi (1673 e seguenti) ed in edifici civili quali il palazzo reale, quello dell'accademia delle scienze, il castello della Venaria, i palazzi della piazza S. Carlo e altri.

Nel periodo successivo vennero attuati numerosi provvedimenti fra i quali:

- nel 1675, Vittorio Amedeo II nuovamente organizzò militarmente gli ingegneri con a capo un Primo ingegnere;

- nel 1726 - con decreto del 26 dicembre - gli ingegneri militari furono inseriti nello stato maggiore del corpo d'artiglieria; il loro organico era di 12 ingegneri ai quali, di lì a poco, fu aggiunto, col grado di tenente colonnello, l'insigne ingegnere Ignazio Bertola;

- nel 1733, Carlo Emanuele III separò il "genio" dall'artiglieria, costituendo il corpo degli ingegneri con a capo il colonnello Ignazio Bertola, che a buon diritto è considerato il primo comandante del genio. A questi si deve la nascita delle "Regie scuole teoriche di artiglieria e fortificazione" (direttore il Bertola stesso) nell'anno 1739.

Nel 1752, con decreto del 4 luglio, Re Carlo Emanuele III, «volendo poi riconoscere gli zelanti servigi resi nelle passate guerre dagli ingegneri militari», disponeva che il corpo degli ingegneri che operava nell'Armata Sarda fosse considerato militare, assumendo la denominazione di «Corpo degli ingegneri militari di SM.». La loro uniforme era simile a quella degli ufficiali d'artiglieria.

Immagine tratta dalla collezione delle uniformi militari

disegnate da Pietro Giannattasio

Deceduto il Bertola nel 1755, lo sostituì nel comando del nuovo corpo il conte Lorenzo Bernardino Pinto. Successivamente, con decreto dell'11 giugno 1775, Vittorio Amedeo III accordò al corpo - analogamente a quanto deciso per l 'artiglieria - il titolo di reale, trasformandolo quindi in "Corpo reale degli ingegneri" e stabilendone l'anzianità nel1'ambito dell'Armata al 1752. L'uniforme allora consisteva in un abito lungo di panno azzurro, con largo bavero rovesciato, risvolti sul petto e manopole cremisi, ecc.

Nel 1788 successe nella carica di comandante del corpo Spirito Benedetto Nicolisi di Robilant Mallet che nel 1775 aveva concepito e organizzato la "Legione degli accampamenti", divenendone il comandante . Egli resse la carica fino all'invasione francese del 9 dicembre 1798. Il Corpo reale degli ingegneri non ebbe alle dipendenze truppe fino allo scioglimento dell'esercito piemontese, avvenuto a seguito della citata invasione del 1798. Costituiva, verosimilmente, una élite di ufficiali che si dedicavano essenzialmente allo studio tecnico-scientifico delle fortificazioni e delle costruzioni in genere e alla loro realizzazione. Nel giugno 1800, durante l'occupazione francese del Piemonte, il Corpo degli ingegneri piemontesi fu riordinato ed ebbe alle dirette dipendenze una compagnia di minatori e una di zappatori. Nel 1801 (decreto consolare del 26 agosto) il corpo passò a far parte del genio militare francese, condividendone poi le sorti. Le guerre combattute dagli eserciti europei - divenuti, frattanto, sempre più complessi e articolati in uomini, armi e mezzi - durante la prima parte del XVIII secolo dimostrarono la piena validità dei sistemi fortificati; all'esigenza di realizzare opere rispondenti ai nuovi procedimenti di lotta si aggiunse quella di disporre di truppe permanenti capaci di attendere alla costruzione e all'organizzazione in modo sistematico di accampamenti, strade e ponti.

Verosimilmente, furono queste le ragioni che indussero Spirito Benedetto Nicolis di Robilant a istituire nel 1775 la già citata Legione degli accampamenti. Questa, formata da diverse unità (granatieri, guastatori, fucilieri e truppe leggere), dell'entità di quattro battaglioni, fu posta alle dirette dipendenze del Quartiermastro dell'Armata ed ebbe vita breve. Nel 1793, infatti, la Legione degli accampamenti fu soppressa per dare vita a due corpi separati: uno di "guastatori" e l'altro di "granatieri reali". In tal senso, il decreto di S.M. il Re di Sardegna del 21 gennaio 1793 sancisce l'istituzione del Corpo dei guastatori, ne stabilisce la formazione organica (due battaglioni per complessivi 925 uomini), i compiti, l'armamento, le uniformi, il reclutamento, la paga e le indennità particolari, ecc.

Questo corpo deve essere composto di gente forte,

disinvolta e propria per il servizio di Guastatore

ed abile perciò ad ogni sorta di lavoro,

alla costruzione di ponti sodi, di ponti di barche,

a bavagli da mina, a quelli da terra e simili,

e gli Uffiziali massimamente dovranno avere

un'idea dell'Architettura Militare ...

Nel novembre 1796, con i guastatori pratici a manovrare barche e con altri elementi reclutati fra i barcaioli, fu costituita una compagnia di pontonieri propriamente detti o di pontieri, aggiunti al corpo dei guastatori che divenne così un battaglione di tre compagnie.

I compiti istituzionali di questo corpo furono allora gli stessi che successivamente (dopo la Restaurazione) vennero assegnati ai reparti che costituirono l'Arma del genio. Anche il Corpo dei guastatori ebbe vita breve per le note vicende storiche.

Sciolto l'esercito piemontese dal giuramento di fedeltà al Re il 9 dicembre 1798, molti guastatori, analogamente a soldati di altri corpi, passarono nell'esercito della nazione piemontese, prima, e a quello della repubblica francese, poi, nei cui ranghi si distinsero per valentia ed eroismo sui campi di battaglia di tutta Europa.

La storia sopra raccontata è documentata anche in una raccolta di manoscritti conservati presso l'Archivio Storico dello S.ME., di cui sono qui riportati alcuni stralci.

«La prima introduzione delle artiglierie nel Piemonte pare risalga ai tempi del primo Duca di Savoia Amedeo VIII [1383-1451]. Però le bocche da fuoco venivano incettate dall'industria privata, e si fu sotto il regno del Duca Emanuele Filiberto [1528-1580] che stabilivasi in Torino una fonderia di cannoni in cui venivano gettati falconetti, sacri e colubrine.»

«Con R. Viglietto del 28 maggio 1691 fu ordinato al Gran Maestro d'Artiglieria di formare una Compagnia di maestranza ed una di minatori: pare perciò che datino da quella epoca le officine di maestranza.»

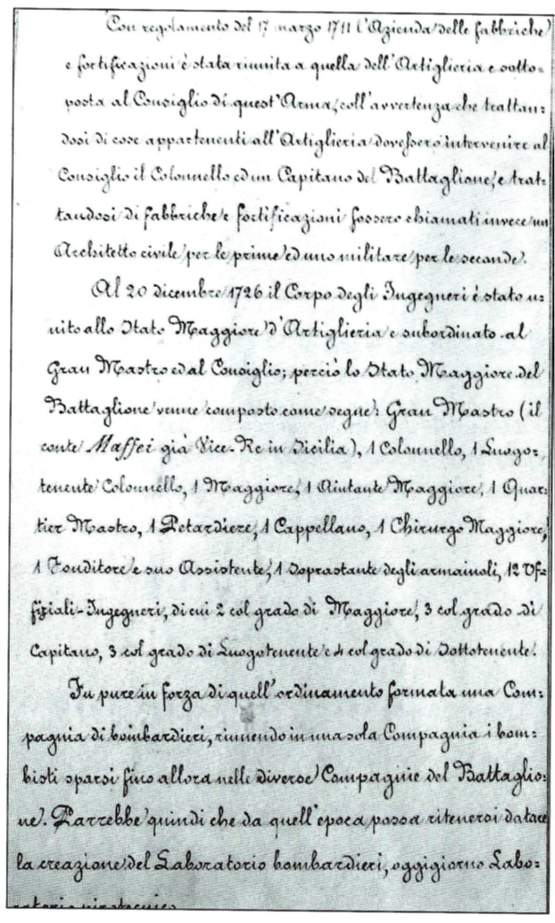

«Con regolamento del 17 marza 1711 l'Azienda delle fabbriche e fortificazioni è stata riunita a quella dell'Artiglieria e sottoposta al Consiglio di quest'Arma, coll'avvertenza che trattandosi di cose appartenenti all'Artiglieria dovessero intervenire al Consiglio il Colonnello ed un Capitano del Battaglione, e trattandosi di fabbriche e fortificazioni fossero chiamati invece un Architetto civile per le prime ed uno militare per le seconde.

Al 20 dicembre 1726 il Corpo degli Ingegneri è stato unito allo Stato Maggiore d'Artiglieria e subordinato al Gran Maestro ed al Consiglio; perciò lo Stato Maggiore del Battaglione venne composto come segue: Gran Maestro (il conte Maffei già Vice Re in Sicilia), 1 Colonnello, 1 Luogotenente Colonnello, 1 Maggiore , 1 Aiutante Maggiore , 1 Quartier Mastro, 1 Petardiere , 1 Cappellano, 1 Chirurgo Maggiore, 1 Fonditore e suo Assistente , 1 Soprastante degli armaiuoli, 12 Uffiziali ingegneri, di cui 2 col grado di Maggiore, 3 col grado di Capitano, 3 col grado di Luogotenente e 4 col grado di Sottotenente.

Fu pure in forza di quell'ordinamento formata una Compagnia bombardieri, riunendo in una sola Compagnia i bombisti sparsi fino allora nelle diverse Compagnie del Battaglione. Parrebbe quindi che da quell'epoca possa ritenersi datare la creazione del Laboratorio bombardieri, oggigiorno Laboratorio pirotecnico.»

«In questo stesso anno [1739] il Re Carlo Emanuele III stabilì le scuole teoriche d'Artiglieria e fortificazione nominando Direttore generale delle medesime il Commendatore Bertola[2], Colonnello degli Ingegneri, il quale indipendente dal Colonnello d'Artiglieria, era però come questi sotto la dipendenza del Gran Maestro.»

«Commendatore Bertola, primo Ingegnere Militare, Direttore generale e fondatore delle scuole teoriche d 'artiglieria e di fortificazione, morto nel 1755.»

«..nell'Isola [Sardegna], alla Compagnia Franca venne dato il titolo di Corpo Reale d'Artiglieria Sardegna, che vi si aggiunse uno Stato Maggiore pel Comando del Corpo; che vi si stabilì un arsenale ed un laboratorio d'artificieri; che vi si ampliò il polverificio, cui venne aggiunta una raffineria di nitri ed un laboratorio chimico; che infine vi si fece un corso teorico-pratico per un certo numero di Cadetti stati ammessi nell'Isola.»

1.3. Il Corpo degli Ingegneri Militari nel Regno di Napoli

Carlo III (già infante di Spagna), nel riordinare e organizzare l'esercito regolare napoletano su basi adeguate ai tempi, istituì nel 1735 un Corpo "considerabile" di ingegneri. Ma già precedentemente, come ricorda il Borgatti, Mariano D'Ayala, nella sua opera "Napoli militare ...," quando intraprende a scrivere del genio rammenta che Filippo IV di Spagna, in un suo brevetto del 20 agosto 1637, aveva stabilito che fosse dichiarato nobile "chiunque servito avesse da ingegnere in assedio od in difesa solo per un anno; e dovesse il titolo nobiliare tramandarsi alla famiglia quando avesse continuato per quattro anni di servizio".

Il corpo era diretto da un «ingegnere direttore». Vi erano poi un ingegnere ordinario e degli ingegneri in sottordine. Fra questi, sono da ricordare Luigi Guillamat, che rafforzò la fronte marittima di Gaeta, Pietro Bardet e Fasulo, che si adoperarono ai restauri di vari fortini, quali quelli di Vigliena, Rovigliano e Castellamare. Nell'anno 1744, "fu istituita in Napoli una prima 'Accademia militare' destinata a dare ufficiali d'artiglieria, seguita presto (1746) da un'altra per gli 'ingegneri' poi da una terza per la 'marineria"'.

Nel 1752 fu istituito il "Corpo degli ingegneri militari" con un direttore comandante (brigadiere), due ingegneri in capo e alcuni ingegneri straordinari; al predetto Corpo, nel 1785, fu aggregato un certo numero di allievi del battaglione "Real Ferdinando" (scuola per cadetti), frequentato dai figli della nobiltà del regno destinati a divenire ufficiali, al fine di "aiutare nell'incarico" i suddetti ingegneri.

Nel 1769, le due Accademie - di artiglieria e del corpo degli ingegneri - furono unificate da Ferdinando IV in "Reale accademia militare" (ordinanza del 26 dicembre), retta da un direttore comandante col grado di brigadiere (prossimo all'attuale generale di brigata).

La Reale accademia militare nel novembre 1787 - in osservanza al Reale dispaccio del 18 maggio 1787 - fu trasferita nella notissima sede dell'Annunziatella (o Nunziatella), ove fu riordinata e accresciuta (240 allievi) e dove prese alloggio anche quasi tutto il battaglione Real Ferdinando.

Il Traniello, ufficiale del genio italiano, scrivendo delle qualità morali dell'ufficialità napoletana, dimostrate al Volturno, al Garigliano e a Gaeta, usa queste parole:

"Si conservarono virtù integre ed immacolate nella parte più colta dell'ufficialità,

quasi tutta di artiglieria e del genio,

proveniente dal rinomato R. Collegio dell 'Annunziatella,

ove con la severità di forti e buoni studi si coltivavano

i più sani principii dell'onore militare e dell’amor di patria

e si educavano il carattere e la mente ai nobili ideali e alle più alte aspirazioni,

sotto la guida e l'insegnamento di uomini preclari ,

fra i quali Basilio Puoti e Francesco De Sanctis ".

In analogia a quanto veniva frattanto attuato in Francia, nazione alla quale spesso i napoletani si ispiravano per quanto atteneva alla formazione delle istituzioni tecniche (o armi facoltative, come anche venivano chiamate), il Corpo degli ingegneri militari venne unito all'artiglieria e l'11 novembre 1788 fu istituito il "Corpo Reale d'Artiglieria e Genio", che riassumeva in un complesso organico tutte le funzioni dell'artiglieria e del genio.

Le vicende storiche degli ultimi anni del 1700 e dei primi anni del 1800, che videro lo sconvolgimento degli Stati europei a seguito della diffusione delle idee proclamate durante la Rivoluzione francese ed "esportate" con le guerre napoleoniche, incisero in modo determinate sull'assetto generale dello stato napoletano e quindi sul suo esercito. Per quanto è attinente agli ingegneri di questo esercito, le date più significative sono le seguenti:

- 6 settembre 1796: la Brigata degli "ingegneri di campagna", creata nel giugno dello stesso anno, venne posta agli ordini del Quartiermastro generale dell'Accantonamento (Col. Parisi, lo stesso che aveva fondato il R. Collegio della Annunziatella) e quindi alle dipendenze dello Stato Maggiore;

- 16 ottobre 1798: venne formato un battaglione di "pionieri", su due compagnie (140 pionieri e 20 maestri d'ascia), addetto allo Stato Maggiore;

- 1799: fu sciolto il Corpo reale d'artiglieria e genio, venne costituito un Corpo del genio su una Brigata di minatori ed una di zappatori (ciascuna su quattro compagnie) e fu ricostituito il Corpo degli ingegneri militari;

- 23 dicembre 1800: fu costituita la compagnia pontonieri dipendente dall'artiglieria fino al 16 ottobre 1804, quando transitò nel Corpo del genio;

- 28 marzo 1808: con la riorganizzazione dell'esercito borbonico in Sicilia, a seguito dell'occupazione francese del napoletano, anche il Corpo del genio venne riordinato e furono costituiti:

- il Corpo reale del genio: costituito da ingegneri (comandante Brigadiere Patrizio Guillamat):

- il Corpo dei pionieri: mezza Brigata sue due compagnie, mentre la compagnia di pontonieri ritornò a far parte dell'artiglieria.

Al rientro dei Borboni a Napoli (1815), il genio venne nuovamente organizzato, divenendo Corpo reale del genio, costituito da tre dipartimenti:

- 1° quello delle piazze (ingegneri);

- 2° quello di campagna (Brigata pionieri formata da "Piana Maggiore" del corpo e da quattro compagnie);

- 3° quello topografico (ingegneri topografi) facente parte dello Stato Maggiore Esercito. Successivamente, gli ordinamenti del genio subirono variazioni sostanziali per adeguarli sempre più alle necessità non solo dell'esercito, ma anche - ed in modo significativo - a quelle dello Stato per le numerose opere civili e idrauliche realizzate su tutto il territorio del regno dagli ufficiali ingegneri e dai reparti pionieri, zappatori, minatori e pontonieri.

Nel 1820, fu costituito il Corpo del genio con il seguente organico:

- un ispettore generale (Tenente Generale);

- due ispettori (Marescialli di campo);

- sei colonnelli, di cui uno capo di stato maggiore del genio;

- tredici tenenti colonnelli;

- diciotto capitani;

- diciotto tenenti;

- diciotto sottotenenti,

- un certo numero di guardie (aiutanti ufficiali - N.d.R.) di prima, seconda e terza classe, per la sorveglianza dei lavori.

Fu stabilito, con decreto del 23 giugno 1833, che i due Corpi di artiglieria e del genio dipendessero da una stessa «Direzione generale dei corpi facoltativi», retta da un maresciallo di campo e da quattro ispettori. Il Corpo reale del genio era formato da:

- ufficiali addetti alle direzioni e guardie di prima, seconda e terza classe;

- un battaglione di zappatori-minatori;

- un battaglione di pionieri;

- un ufficio topografico;

- istituti di formazione.

Con questa struttura, salvo modificazioni di poco conto, il genio giunse alla guerra con il Piemonte, (1860 e 1861), durante la quale rifulse il valore e la perizia tecnica di non pochi genieri napoletani.

1.4. Il Corpo degli Ingegneri nell'esercito piemontese

Passate le guerre napoleoniche, il 20 maggio 1814, ritornato a Torino, re Vittorio Emanuele I diede il via alla ricostruzione dell'esercito con gli ufficiali rimastigli fedeli, con quelli che avevano combattuto con la Francia e con elementi presi dalla vita civile.

Nello stesso anno (il 13 luglio), fu ricostituito il "Corpo Reale del Genio", formato da soli ufficiali ingegneri che ebbe come comandante il colonnello (poi maggior generale) Gaetano Quaglia. Il 15 maggio 1815, fu costituita la compagnia zappatori del genio, prima unità del genio dell'Armata Sarda, che "prese parte attivissima ed onorevolissima alla campagna di Savoia e del Delfinato e specialmente alla presa di Grenoble, nella quale rifulse il valore di GB. Nicolis di Robilant che nel suo complesso la diresse". Re Vittorio Emanuele I, con Regio Brevetto del 1° maggio 1816 - indirizzato al "Cav. Quaglia, maggiore generale e colonnello comandante il Corpo reale del genio" - emise determinazioni per una nuova organizzazione del corpo in un unico organismo: gli ingegneri militari, quelli civili e un battaglione zappatori. Fu istituito, pertanto, il "Corpo Reale del genio militare e civile", composto da:

- Stato Maggiore del genio militare, articolato in attivo e sedentario (quest'ultimo aveva l'incombenza di tenere gli archivi dell'Arma ed i disegni delle fortificazioni);

- Corpo degli zappatori del genio, composto da stato maggiore, sei compagnie zappatori ed una compagnia minatori, trasferitavi dall'artiglieria;

- Genio civile (equiparato a grado militare), addetto al servizio ponti, strade acque e foreste; si distaccò dal genio militare nel 1818, divenendo Genio civile con un ordinamento proprio.

Il 1816, dunque, fu un anno importante per la storia dell'Arma del genio. Sebbene dovuto a necessità di carattere operativo contingente, proprio da quell'anno l'Arma, divenendo organismo complesso e articolato, assurse a importanza considerevole fra le varie istituzioni sia dell'Armata, sia dell'intero pur piccolo Stato.

La costituzione del Corpo, composto come sopra riportato, determinò la nomina a comandante in capo del Genio militare e del Genio civile del colonnello Luigi Giannotti, subito dopo promosso maggiore generale; il maggior generale Gaetano Quaglia fu nominato comandante onorario e ispettore del battaglione zappatori, carica tenuta fino al 28 maggio 1817, data del suo ritiro dal servizio.

Le condizioni politiche ed economiche contingenti - minor timore per una nuova guerra e pressanti esigenze di carattere finanziario - indussero i governanti a operare un ridimensionamento dell 'esercito e, quindi, anche del genio. Fu così che il 18 aprile 1817 il battaglione perdette cinque compagnie zappatori, che passarono all'artiglieria e nel 1821 fu soppressa anche la compagnia minatori. Nel 1830, in seguito a nuovi fermenti di guerra, si avvertì nuovamente la necessità di disporre di truppe del genio e, con decreto del 19 ottobre, il battaglione zappatori fu ricostituito con la stessa articolazione avuta nel 1816.

La compagnia minatori divenne "scelta" del battaglione, la si denominò compagnia granatieri e le furono dati, per distintivo, i rocchetti color cremisi al posto delle semplici controspalline e su questi applicati il trofeo in bianco delle due zappe incrociate con la granata al centro.

1.5. Dal Congresso di Vienna alla nascita dei Servizi Tecnici

Come già accennato negli anni successivi al 1819 vi fu una intensa, quasi frenetica, attività tesa a riformare profondamente la compagine militare piemontese in tutti i settori. Nel 1821 alla morte di Re Vittorio Emanuele I gli succede Carlo Felice. Alla morte di Carlo Felice nel 1831, salì al trono Carlo Alberto che cercò di rinforzare l'esercito accentrando su di sé tutti i poteri militari.

Nel 1833 Carlo Alberto emanò un Regolamento di servizio per le truppe in campagna che rimase in vigore fin oltre il 1866.

Per la ristrutturazione effettuata da Carlo Alberto nei settori del genio e dell'artiglieria, si può ricordare che l'organizzazione logistica dell'armata sarda fin dalla Restaurazione aveva presentato caratteri largamente costanti che ebbero la loro influenza per tutto il secolo XIX, fin quasi alla vigilia della prima guerra mondiale. L'oggetto delle attività logistiche di allora fu un piccolo esercito dinastico del tempo di pace, a lunga ferma, sparso in sedi fisse in tutto il territorio del Piemonte e in Sardegna, con distanze relativamente brevi dall'unico centro e dall'unico polo logistico, che era Torino.

Almeno fino a quando si profilò la possibilità di una guerra contro l’Austria, l’organizzazione dei Servizi fu riferita essenzialmente al tempo di pace e alla vita di guarnigione; lo stato di guerra fu considerato cosa del tutto eccezionale ed episodica e si cercò di far fronte alle sue particolarità con il minor numero possibile di varianti rispetto all'organizzazione di pace.

I generali comandanti di grandi unità non avevano responsabilità e funzioni logistiche dirette ma solo compiti ispettivi. Non esisteva uno Stato Maggiore Centrale come organo di comando per i servizi: era quindi il Ministero a farsi carico sia in pace che in guerra delle funzioni logistiche.

Le esigenze di un esercito così fatto rendevano superfluo, almeno in tempo di pace, l'impiego di personale militare; di qui la tendenza alla privatizzazione dei servizi, tipica della prima metà del secolo XIX: in tempo di pace venivano dati in appalto i trasporti, il casermaggio, il rifornimento dei viveri ed a volte anche la confezione del rancio.

Il limitato personale specializzato dei servizi presente presso i corpi aveva uno status intermedio di civile militarizzato, ma soggetto a determinati obblighi. Spesso vestivano una particolare divisa molto diversa, e quindi distinguibile, da quella delle armi combattenti.

Al contrario lo scarso sviluppo industriale e le speciali esigenze di fabbricazione del materiale da guerra obbligavano l'artiglieria ed il genio - più che mai, allora, armi dotte e tecniche - non solo ad impiegare il loro materiale ma a fabbricarlo ed a ripararlo esclusivamente in stabilimenti militari diretti da ufficiali che avevano alle dipendenze maestranze civili. Ne derivava una valenza triplice: logistica, territoriale ed operativa insieme, che gli ufficiali dovevano essere in grado di assicurare in toto, ricorrendo, in qualche occasione, anche a qualche excursus in campo civile.

Questo particolare ruolo assunto dalle due armi veniva completato dall'attribuzione all'artiglieria anche della custodia, fabbricazione e rifornimento delle munizioni per la fanteria e la cavalleria conseguendone una accentuata separatezza delle già menzionate armi rispetto al resto dell'esercito.

Separatezza che aveva pesanti risvolti in tutti i campi compresi le paghe, il vestiario e l'equipaggiamento. Data la tendenza a ricorrere, finché possibile, a fornitori civili, gli stabilimenti, gli arsenali e le armerie di artiglieria e del genio erano, in tempo di pace, gli unici organi esecutivi logistici.

Tra le molteplici incombenze degli Ufficiali dello Stato Maggiore, fissate sempre dal regolamento del 1833, molte erano quelle di carattere logistico sia in tempo di pace che di guerra. In tempo di pace lo Stato Maggiore aveva il compito di eseguire le levate topografiche e raccogliere informazioni sui luoghi di maggior interesse strategico oltre che dirigere ed eseguire lavori di incisione e di riproduzione delle carte e dei piani.

Nell'Intendenza Generale erano previsti organi direttivi specializzati per tutti i sevizi logistici, tranne che per i materiali di artiglieria, i materiali del genio ed i trasporti. In particolare è da notare che, considerata la particolare importanza attribuita in quel tempo al movimento e allo stazionamento, i trasporti costituivano funzione primaria dello Stato Maggiore.

Alle attribuzioni dello Stato Maggiore ai livelli più elevati erano strettamente connessi nella prima metà del XIX secolo l’organizzazione ed il funzionamento del servizio geografico, per lungo tempo prerogativa principale, se non unica, dello Stato Maggiore secondo il modello piemontese, modello destinato per lungo tempo ad esercitare il suo influsso.

Con Regio Viglietto del 17 nov. 1796 si era costituito anche in Piemonte il Corpo di Stato Maggiore dell'armata, di cui faceva parte integrante l'antica "Topografia Reale" con il nome di "Corpo della Topografia", sciolto nel 1798 dopo la sconfitta degli austro-piemontesi per mano delle truppe napoleoniche. Dopo la caduta di Napoleone ed il ritorno in Piemonte della Monarchia, con Regio Decreto del 12 novembre 1814 venne ricostituito il Reale Corpo dello Stato Maggiore Generale, le cui attribuzioni, precisate successivamente nel 1816, si restrinsero, in tempo di pace, quasi esclusivamente ai lavori di carattere topografico e alla compilazione di monografie militari. Di detto Stato Maggiore facevano parte anche ufficiali inferiori con mansioni direttive, scelti per esami, nonché un certo numero di impiegati civili. Di particolare rilevanza l'inizio dei lavori, nel 1816, della "Carta Topografica degli Stati di terraferma di S.S.R.M. Carlo Alberto Re di Sardegna" alla scala 1:50.000, che trovò conclusione solo dopo alcuni decenni .

Ritornando alle Armi di Artiglieria e del Genio, a quest'ultimo vennero affidati in campagna lavori di fortificazione permanente, assedio e difesa delle piazze, opere di fortificazione campale e di viabilità come "aprir passaggi, riattare o distrurre strade, ponti fissi, etc." mentre oltre alle già citate attribuzioni, all'Artiglieria venne affidato anche "lo stabilimento e costruzione di ponti volanti".

La struttura di comando del genio era analoga a quella dell'artiglieria ma con un minor impiego di ufficiali inferiori ed una tendenza al contenimento dell'entità della truppa.

Esisteva dunque, nella prima metà del secolo XIX, una matrice comune delle due Armi giustificata dall'antica appartenenza allo stesso organismo. Di qui le dizioni rimaste in uso per molto tempo "Accademia di Artiglieria e Genio", "Biblioteca di Artiglieria e Genio", in cui appunto la parola "Artiglieria" precede sempre quella di "Genio" con quella interposizione della lettera "e" che non è disgiuntiva ma indica l’appartenenza allo stesso ceppo e nel contempo, sembra rappresentare il Genio come una sorta di appendice all'Artiglieria.

Il Corpo Reale d'Artiglieria, sotto il profilo logistico, aveva la responsabilità del rifornimento, recupero, sgombero e mantenimento in efficienza delle armi e delle munizioni dell'intero Esercito, della gestione dei laboratori ed opifici connessi a tali attività (fabbrica o manifattura d'armi, arsenale, etc.) e dell'impiego del personale militare e civile. Un corpo tradizionalmente ben organizzato, di impeccabile preparazione tecnico-militare e scientifica, peraltro troppo separato, a quei tempi, da Fanteria e Cavalleria e forse eccessivamente autonomo.

I Laboratori e tutti gli stabilimenti di artiglieria, tra i quali la fabbrica e manifattura d'armi, erano diretti da un Ufficiale Superiore del Corpo d'Artiglieria. La struttura della branca d'Artiglieria comprendeva la Direzione, un Laboratorio chimico-metallurgico, la Regia fonderia, le Regie Sale d'Armi (nei vari presidi), la Raffineria nitri di Torino, la Sala d'artifizi, le Officine di costruzione, l’Arsenale di Torino, le Regie Sale d'armi ed Officine di costruzioni in Genova, la Regia Fabbrica polveri di Genova, e l’Artiglieria di Sardegna.

I predetti stabilimenti avevano maestranze borghesi e militari per le quali il R.V. del 23 marzo 1844 aveva definito gli elementi principali.

Per quanto riguarda l'arma del Genio, con Regia Determinazione del 15 novembre 1823 fu istituito un consiglio del Genio militare. Il servizio riguardante le fortificazioni e le fabbriche militari era disciplinato con il regolamento annesso alle Regie Patenti dell'11 luglio 1837 che contiene norme anche per gli impiegati civili.

Con Regio Decreto 1° luglio 1856 la fabbricazione delle armi portatili, fino a quel momento suddivisa tra Valdocco (dove si fabbricavano le canne) e l'arsenale di Torino, venne concentrata in Valdocco, ampliando gli impianti ivi esistenti, vista l'abbondanza di forza motrice ottenuta dall'acqua. La fonderia per artiglierie in bronzo dell'arsenale di Torino venne rafforzata rendendola idonea a fabbricare anche artiglierie in "ferraccio" ed i proietti.

Nel campo dei materiali, nel 1856, furono soppressi fucili e moschetti con sistema detto a stelo e furono abolite le cartucce a pallottola sferica, in sostituzione delle quali si adottarono quelle a pallottola cilindrosferica (tipo Nessler) per fucili e moschetti calibro 16,6 mm.

Per quanto riguarda il Regolamento di servizio si ricorda quello emanato nel 1833 che rimase in vigore, con alcune modifiche, fin oltre il 1866.

Il 21 aprile 1859 fu approvato dal Ministero un nuovo ordinamento dell'artiglieria dell'esercito per la parte operativa, esclusi cioè gli stabilimenti e l'organizzazione territoriale, che - per quanto di interesse logistico - definiva anche composizione, funzionamento e dipendenze dei parchi nonché composizione e attribuzioni dei Comandi.

In data 22 aprile 1859 furono approvati i Regolamenti sul servizio del materiale d'artiglieria presso gli Eserciti in campagna e sul servizio dell'artiglieria negli assedi. Nel suo complesso la nuova regolamentazione poco innovava rispetto alla normativa preesistente, anche se abrogava - solo per le parti in contrasto - il regolamento di servizio per le truppe in campagna del 1833. Le dipendenze rimasero invariate: poiché il servizio del materiale d'artiglieria in campagna comprendeva tutto quanto si riferiva al governo, all'amministrazione e alla contabilità; anche i comandanti d'artiglieria ai vari livelli rispondevano (ma solo al comandante d'artiglieria superiore) sia della parte tecnico-operativa che della parte logistico-amministrativa dell'Arma. Il comandante superiore dipendeva direttamente dal comandante generale dell'esercito, ma si manteneva in relazione con il Ministero della guerra. I comandanti d'artiglieria delle divisioni, dei parchi, delle frazioni isolate dipendevano dal comandante superiore. I materiali di qualsiasi genere venivano forniti dai magazzini d'artiglieria degli arsenali e delle piazze, su ordine del Ministero della guerra e secondo le disposizioni dei capi Servizio locali.

L'artiglieria subì poi un nuovo ordinamento, che investì anche la parte logistica, con R.D. del 17 giugno 1860, conseguente allo assorbimento degli eserciti delle province dell'Emilia e della Toscana.

Sulla base del nuovo decreto, l'Arma comprendeva:

- un Comitato di artiglieria, composto di un presidente e 5 membri (tutti ufficiali generali);

- 5 Comandi territoriali di artiglieria (Torino, Milano, Firenze, Genova, Piacenza);

- 22 Comandi locali;

- 14 Direzioni di stabilimento di artiglieria per la fabbricazione di materiale da guerra (nel 1859, fu creata anche la fabbrica d'armi di Brescia);

- 8 reggimenti (uno di operai, 3 da piazza, 4 di campagna).

Come tutte le altre Armi, con l'ordinamento del 24 gennaio 1861 anche l’Artiglieria subì notevoli ampliamenti e rimaneggiamenti, che peraltro non mutarono i compiti particolari e le funzioni che i vari organi dovevano assolvere, per cui rimasero valide le norme dell'aprile 1859.

Il Comitato di artiglieria venne aumentato di due membri ufficiali generali, più un ufficiale superiore e tre capitani. Lo Stato Maggiore dell'Arma passò da 5 a 6 Comandi territoriali (Torino, Milano, Firenze, Genova, Piacenza ed Ancona), i Comandi locali passarono da 22 a 20, le direzioni di stabilimenti da 14 diventarono 18, con l'aggiunta di stabilimenti in Lombardia, Emilia e Toscana. Le direzioni comprendevano: fonderia di Torino, officine di maestranza di Torino, laboratorio d'artifizi di Torino, fabbriche d'armi di Torino e di Brescia , raffineria di nitri in Genova, officine di maestranza di Genova, Firenze e Cagliari, polverifici di Fossano e Cagliari, fonderia di Parma, laboratorio d'artifizi di Piacenza, officine dei pontieri e officine di maestranza di Milano, laboratorio di riparazione armi di Genova, polverifici di Spilamberto e Montechiarugolo (Emilia). Dopo l'assorbimento delle province napoletane e della Sicilia, con R.D. del 28 febbraio 1861 venne costituito un "Comando superiore d'artiglieria delle provincie napoletane", che aveva alle dipendenze direzioni e stabilimenti di artiglieria e truppe d'artiglieria non inquadrate nei corpi d'armata e nelle divisioni. Poiché, al momento, non si conosceva ancora bene il funzionamento del Servizio Tecnico d'Artiglieria ereditato dall'esercito borbonico, si diede al nuovo Comando il mandato di studiare le modalità per estendere, in un secondo tempo, gli ordinamenti piemontesi anche a quelle province. Analogo provvedimento fu adottato, in un secondo tempo, per la Sicilia, nella quale con R.D. del 14 aprile 1861 fu istituito un Comando territoriale in Messina, con 6 Comandi locali (Palermo, Siracusa, Milazzo, Augusta, Trapani e Catania) e una direzione della maestranza in Messina.

Il 4 maggio 1861, con Decreto del Ministro Fanti, l'Armata Sarda, che aveva incorporato molti eserciti preunitari, prendeva la denominazione di Regio Esercito Italiano.

L'accresciuta importanza della tecnica e delle macchine, che molto di più di quanto avveniva in passato stava condizionando le operazioni, indusse il Ministro Ricotti, nel 1873, ad abbattere quasi del tutto i diaframmi storici tra Quadri dei Servizi (fatta eccezione per i farmacisti, che rimasero assimilati al grado militare) e Quadri delle truppe combattenti, costringendo l'operativo ad avvicinarsi maggiormente al logista, e viceversa. Sembra che, almeno all'inizio, il provvedimento non risultò ben accetto agli ufficiali d'Arma. Ciò non può sorprendere, visto che si trattava, per taluni aspetti, di un caso unico in Europa e viste le esitazioni dello stesso Napoleone nel militarizzare i Servizi.

Con questi provvedimenti risultò ulteriormente incrementato il tasso di militarizzazione dei Servizi, che peraltro - sia pure limitatamente alla costruzione in economia di armamenti e materiali - entrò in crisi nei primi anni del XX secolo, quando i progressi delle nostre industrie metallurgiche e manifatturiere civili resero meno indispensabili e, secondo taluni antieconomici, gli stabilimenti militari, come pure gli ospedali militari. Su questa base anche la successiva legge francese del 1882 riaffermò il principio della suddivisione e specializzazione dei vari organi logistici (artiglieria, genio, Intendenza, sanità, polvere ed esplosivi) e sancì la dipendenza degli organi direttivi dei vari Servizi dagli organi di comando operativo, in tal modo tendendo a tradurre in pratica gli insegnamenti fondamentali scaturiti dall'esperienza della campagna del 1870-1871:

- subordinazione dell'Intendenza al Comando fin dal tempo di pace;

- eliminazione degli imprenditori civili al seguito dell'esercito;

- rifornimenti da tergo imperniati sulla rete ferroviaria, ad integrazione delle risorse locali.

Ben prima della legge francese, in Italia la legge n. 1591 del 30 settembre 1873, dovuta al Ministro Ricotti, per i suoi contenuti innovatori, specie nel campo dei Servizi, segnò una svolta fondamentale e protrasse i suoi effetti ben oltre il periodo 1871-1884, sinteticamente definito come "sviluppo e perfezionamento progressivo del sistema iniziato dal Ministro Ricotti".

La legge Ricotti fu la prima sugli ordinamenti militari del nuovo Regno ad essere approvata dal Parlamento, e molto opportunamente - come sempre dovrebbe essere fatto - inserì per la prima volta in un contesto unitario Stati Maggiori, Armi, Corpi e Servizi. Per quanto attiene ai Servizi, i seguenti furono inseriti integralmente nell'esercito:

- il corpo sanitario militare;

- il corpo di commissariato militare;

- il corpo contabile militare;

- il corpo veterinario militare.

Alla legge Ricotti fecero seguito due decreti in data 30 settembre 1873; il primo fissava in 56 tabelle di formazione le innovazioni e le modifiche da apportare agli ordinamenti, mentre il secondo definiva l'ordinamento territoriale dell'esercito. Con la legge Ricotti del 1873 le compagnie treno rimasero ripartite tra i reggimenti di artiglieria e genio. Gli stabilimenti di artiglieria erano: arsenale di costruzione di Napoli e Torino, fabbriche d'armi di Brescia, Torino e Torre Annunziata, fonderie di Genova, Napoli e Torino, polverifici di Fossano e Scafati, laboratorio pirotecnico e laboratorio di precisione di Torino (si noti la persistente gravitazione su Torino). Le officine di costruzione di materiale del genio erano due, una per ciascun reggimento genio. I pontieri passarono dall'artiglieria al genio (4 compagnie per ciascuno dei due reggimenti genio).

Particolare importante, la legge prese atto dell'importanza militare ormai assunta dalle ferrovie e diede inizio in certo senso alla loro militarizzazione, dando facoltà al governo di destinare presso ognuna delle grandi società ferroviarie del Regno un commissario militare. Peraltro, nella legge Ricotti le speciali esigenze relative alle ferrovie e al telegrafo vennero ancora fronteggiate con le compagnie zappatori senza ricorrere a reparti specializzati, e i due reggimenti genio ebbero ciascuno, oltre al treno e ai pontieri, 16 compagnie zappatori.

Con l'incremento e la maggiore suddivisione in nuove specialità dei reparti, l'ordinamento dell'artiglieria e del genio previsto dalla successiva legge Ferrero del 1882 fu chiara dimostrazione della crescente importanza assunta nell'esercito dai mezzi tecnici, con particolare riguardo a ferrovie e telegrafo. Con la legge Ferrero l'artiglieria da campagna passò da 10 a 12 reggimenti e il genio raddoppiò la sua forza (da 2 a 4 reggimenti, di cui uno di pontieri). La struttura dei reggimenti del genio era composita: due reggimenti si articolavano su 4 brigate zappatori e il terzo reggimento riuniva le nuove specialità di interesse logistico (una brigata ferrovieri di 4 compagnie, due brigate telegrafisti complessivamente di 6 compagnie, una brigata zappatori di 4 compagnie, 2 compagnie treno e un deposito).

Gli stabilimenti di artiglieria nel 1882 passarono da 12 a 14, con l'aggiunta (rispetto al 1873) della fabbrica d'armi di Terni (la cui costruzione era iniziata già con la gestione Ricotti) e del laboratorio pirotecnico di Capua; le officine di costruzione dei materiali del genio si ridussero ad una (quella di Pavia).

Gli stabilimenti militari continuarono a conservare un ruolo centrale, ma come sempre per l'approvvigionamento dei manufatti tecnologicamente più avanzati, con particolare riguardo alle artiglierie, si era costretti a rivolgersi all'estero. Non mancava chi, in Parlamento, avrebbe voluto che l'esercito per i suoi bisogni facesse ricorso esclusivamente all'industria nazionale, ma l'onorevole Giacomo Sani, il parlamentare più attento alle cose amministrative militari, così replicava nel 1882: "Vi sono delle provviste, specialmente nei Ministeri della guerra e dei lavori pubblici della marina, per le quali si è nell'assoluta impossibilità di valersi dell'industria nazionale [...] Domani, a cagione d'esempi, il Ministero della guerra deve provvedere delle artiglierie di gran potenza, io domando all'onorevole Nervo se sia possibile trovare in Italia chi possa costruire dei cannoni come costruiscono le fabbriche Krupp ed Armstrong [...] Non bisogna che ci facciamo illusioni, noi abbiamo una quantità di industrie che prosperano con mezzi nostri, ma abbiamo una quantità di industrie che ancora non sono da noi sorte, potranno sorgere in avvenire, Dio lo voglia! Dio voglia anche che possano prosperare, sebbene io ne dubiti, perché ogni paese ha le sue condizioni speciali che non gli permettono assolutamente di poter rendere fruttifere tutte le industrie". Nuove istruzioni relative ai Servizi territoriali di artiglieria e genio, che poco innovavano rispetto alle precedenti del 1862 furono pubblicate in data 7 febbraio 1871. I due Servizi avevano, come sempre, lineamenti largamente analoghi e facevano capo, con la legge Ricotti, a un unico comitato consulente del Ministro per tutte le questioni tecniche concernenti le due Armi. Al di sotto del comitato si trovavano i comandanti e direttori territoriali d'Arma, i direttori di stabilimento, i comandanti di corpo di artiglieria e del genio e i comandanti locali di artiglieria. Dal 1873 i collegamenti telegrafici erano assicurati:

- con la rete telegrafica permanente la quale era gestita esclusivamente con personale e materiale dell'amministrazione civile dei telegrafi dello stato. Tale rete in prossimità dell'esercito in guerra (cioè nella zona telegrafica militare della rete permanente) si modificava in modo opportuno, onde consentire sia i collegamenti tra 1'esercito e il territorio nazionale, sia i collegamenti tra le diverse Grandi Unità, sia tra le Grandi Unità e l'Intendenza (generale e d'armata);

- con il servizio telegrafico da campo, assicurato esclusivamente con personale e materiale del genio, con il compito di completare la rete telegrafica permanente raccordandola con le Grandi Unità dell'esercito operante e collegando le Grandi Unità tra di loro. La direzione del Servizio telegrafico per la rete telegrafica militare (prevalentemente con linee volanti), compresa tra il gran quartier generale e i quartieri generali di divisione apparteneva al comandante generale del genio dell'esercito, dal quale dipendevano, per quanto atteneva al servizio, i comandanti del genio di armata e corpo d'armata, responsabili nell'ambito della rispettiva Grande Unità. Per la rete retrostante (prevalentemente con linee permanenti), la responsabilità competeva all'Intendente generale.

Largamente dominato dall'esperienza delle ultime grandi guerre europee - quella del 1866 e quella del 1870 - il periodo dal 1870 al 1912, se da una parte tardò a discostarsi da talune costanti di fondo risorgimentali, per altri aspetti segnò un'autentica svolta e avvicinò notevolmente i Servizi ai caratteri e all'impostazione attuale. La scienza e l'industria misero a disposizione materiali totalmente nuovi, che imponevano nuove soluzioni organiche.

Da una parte i tecnici invocavano la necessità assoluta di adottare i nuovi ordigni, dall'altra i combattenti si preoccupavano della continua diminuzione degli effettivi di pace dei corpi di truppa e gli stati maggiori lottavano contro la eccessiva pesantezza e lunghezza delle colonne di marcia, giacché ogni specialità richiedeva molto carreggio e diminuiva la mobilità della parte combattente dell'esercito. A tutte queste esigenze la scienza fornì una soluzione adeguata, grazie allo sviluppo della trazione meccanica che permise di aumentare la quantità di materiale trainato al seguito delle truppe senza diminuirne la mobilità.

Altra conseguenza dello sviluppo del tecnicismo fu la specializzazione degli ufficiali tecnici; ciò ebbe diretto riflesso nel dover fornire ai giovani ufficiali un'istruzione intesa ad abilitarli tanto al comando di truppa, quanto alla ingegneria militare, che all'epoca era giunta ad acquisire una specializzazione simile a quella che si era prodotta in ambito civile.

[1] pari a 3,082 metri.

[2] Conte Giuseppe Francesco Ignazio Bertola d'Exilles, nato Roveda (Tortona, 1676 -Torino, 22 maggio 1755), è stato il primo Comandante del Reale Corpo Militare degli Ingegneri . Tra le sue opere si ricordano la Cittadella di Alessandria, il Forte di Exilles, il Forte di Fenestrelle e il progetto delle Scuole Teoriche e Pratiche d'Artiglieria.