Il bordo dorato rappresenta l'impronta lasciata dai cingoli. All'interno la ruota dentata, simbolo della meccanica. Al centro un autotelaio stilizzato |

(1930-1980) |

Durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare nella battaglia degli Altipiani del 1916, si comprese l'importanza strategica del trasporto automobilistico per l'Esercito Italiano. Il conflitto evidenziò la necessità di mezzi motorizzati per la logistica e il trasporto delle truppe, portando alla creazione di un'organizzazione tecnica dedicata alla sperimentazione, omologazione e gestione dei veicoli militari.

Nei primi anni ’20, si avvertì l’esigenza di istituire un ente capace di studiare e sviluppare nuovi autoveicoli militari, oltre a gestire le ispezioni tecniche e la formazione del personale. Il 1° ottobre 1923, sotto la guida del ministro della guerra Armando Diaz, nacque l’Ufficio Tecnico Superiore Automobilistico (U.T.S.A.) a Torino, considerato l’embrione del futuro Servizio Tecnico della Motorizzazione (S.Te.M.). Successivamente, l’U.T.S.A. fu trasformato in Ispettorato Tecnico Automobilistico e trasferito a Roma.

Il colonnello Angelo Pugnani, che divenne il primo capo del Servizio Tecnico, guidò l’organizzazione con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del settore automobilistico militare. La Direzione Generale di Artiglieria, Genio e Automobilismo fu riorganizzata, suddividendola in tre sezioni:

- Direzione Generale di Artiglieria

- Direzione Generale del Genio

- Ispettorato del Materiale Automobilistico (I.M.A.)

Nel 1930, grazie all’intervento del Ministro della Guerra Gazzera, fu promulgata la legge n. 458, che istituì ufficialmente il Servizio Tecnico Automobilistico, composto da:

- Ispettorato del Materiale Automobilistico (I.M.A.), con il Centro Studi ed Esperienze della Motorizzazione (C.S.E.M.) a Roma

- Ufficio Autonomo Approvvigionamenti Automobilistici R.E. (U.A.A.R.E.) a Torino

- Officina Automobilistica R.E. (O.A.R.E.) a Bologna

Il C.S.E.M. fu incaricato di formare ufficiali altamente specializzati nel settore automobilistico, mentre l’U.A.A.R.E. si occupava dell’acquisto di veicoli, carburanti e materiali speciali per l’esercito. L’O.A.R.E., invece, era responsabile della manutenzione e della riparazione dei mezzi.

L’Innovazione Tecnica e lo Sviluppo di Nuovi Mezzi Militari

Durante gli anni ’30, il Servizio Tecnico si concentrò sulla progettazione e sperimentazione di veicoli per le Forze Armate. Furono sviluppati e testati diversi mezzi innovativi, tra cui:

- I primi autocarri militari con motori diesel, come l’IF Tipo 17, il FIAT 633 NM e il Lancia Ro NM

- Trattori per artiglieria pesante, come il Pavesi Mod. 26 e i successivi Mod. 30 e 30/A

- Autocarri leggeri e pesanti, tra cui lo Spa 25 ClO e il Ceirano 47 CM

- Ambulanze e motocicli fuoristrada, con cilindrate di 500 cc

- Carri armati veloci, come l’Ansaldo Mod. 33 e il L 35

Durante questo periodo, vennero adottate nuove normative per uniformare la produzione industriale e facilitare la realizzazione di veicoli adatti sia all’uso militare che civile. Nel 1937, il decreto ministeriale n. 4896 stabilì la standardizzazione degli autocarri industriali in due sole categorie: autocarri unificati medi e pesanti.

Un’altra esigenza fondamentale fu la costruzione di depositi di carburante per garantire la disponibilità di scorte in caso di guerra. Poiché i depositi esistenti erano situati vicino ai porti, si decise di realizzare nuovi impianti in posizioni più sicure e strategiche.

Nel 1936, l’Ispettorato del Materiale Automobilistico cambiò nome in Ispettorato della Motorizzazione, e nel 1942 il Servizio Tecnico Automobilistico divenne ufficialmente Servizio Tecnico della Motorizzazione.

Lo Sviluppo Durante la Seconda Guerra Mondiale

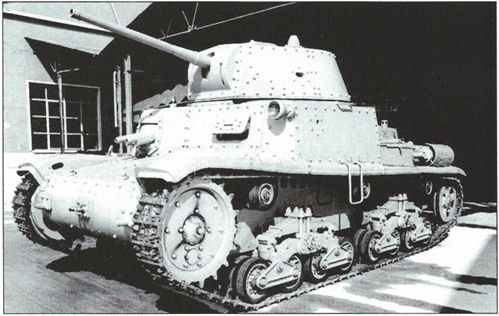

All’inizio del secondo conflitto mondiale, il Servizio Tecnico della Motorizzazione si trovò ad affrontare la necessità di sviluppare nuovi mezzi da combattimento. I principali carri armati progettati in questo periodo furono:

- Carro leggero L6, con peso di circa 8.000 kg e dotato di lanciafiamme

- Carro medio M11, con cannone da 37 mm

- Carro medio M13, con cannone da 47/32

- Carri M14 e M15, con motori più potenti e cannone da 47/40

Vennero inoltre sviluppate autoblindo per ricognizione, come l’Autoblindo 40, e il semovente da 75/18, che si dimostrò efficace in Nord Africa. Un aspetto innovativo fu l’uso di motori diesel per i carri armati italiani, una scelta che garantiva maggiore autonomia e sicurezza rispetto ai motori a benzina.

Durante la guerra, il Servizio Tecnico dovette operare con risorse limitate rispetto agli eserciti alleati. Tuttavia, grazie all’impegno degli ufficiali del S.Te.M., furono introdotte migliorie e nuove soluzioni per migliorare le prestazioni dei mezzi esistenti.

Il Dopoguerra e la Riorganizzazione della Motorizzazione Militare

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Servizio Tecnico della Motorizzazione si trovò a dover ricostruire il parco veicoli dell’Esercito Italiano. Molti dei mezzi in uso erano di origine alleata e presentavano problemi di usura e obsolescenza.

Il S.Te.M. avviò un piano di revisione e manutenzione generale presso le Officine Automobilistiche Militari, come l’O.A.R.E. di Bologna e l’O.R.T.E. di Piacenza. Nel frattempo, vennero progettati nuovi veicoli adatti alle esigenze postbelliche, tra cui:

- Autovetture da ricognizione AR 51 Fiat e Alfa Romeo, con trazione integrale

- Autocarri leggeri della serie CL51 Lancia e CL52 OM

- Autocarri medi CM51 e CM52 Fiat

- Trattore pesante Dovunque 50 6x6

Questi mezzi, basati su componenti della produzione civile, rimasero in servizio per quasi trent’anni grazie a un’attenta manutenzione e revisione generale.

La Costituzione del Servizio Tecnico della Motorizzazione

Il Servizio Tecnico della Motorizzazione (S.Te.M.) fu ufficialmente costituito con la legge 31 luglio 1956 n. 917, che trasferì nel nuovo ruolo tutti gli ufficiali provenienti dai precedenti corsi e ancora iscritti nei ruoli delle armi e dei servizi di rispettiva provenienza. Questa riforma permise di regolarizzare le posizioni di carriera degli ufficiali, garantendo loro migliori opportunità di promozione e di progressione professionale.

Nel 1951 venne inoltre istituita l’Aviazione Leggera dell’Esercito (ALE), e numerosi ufficiali del S.Te.M. furono impiegati come istruttori tecnici presso il Comando Materiali ALE e come comandanti e vice-comandanti dei Reparti Riparazioni ALE.

Un’importante riforma avvenne nel 1966, con il D.M. 30 settembre, che portò alla soppressione dell’Ispettorato Generale della Motorizzazione e alla creazione della Direzione Generale della Motorizzazione e dei Combustibili. Questa nuova struttura conservava le funzioni tecnico-amministrative in ambito Difesa e assorbiva gli stabilimenti dipendenti dall’ex Ispettorato, mentre l’ufficio del Capo S.Te.M. fu collocato in area SME (Stato Maggiore dell’Esercito).

Nello stesso anno furono avviati i corsi AUC (Allievi Ufficiali di Complemento) dei Servizi Tecnici, aperti a laureati in ingegneria e altre discipline tecnico-scientifiche, che contribuirono al rafforzamento delle competenze del Servizio Tecnico della Motorizzazione.

L’Innovazione nei Mezzi Militari e le Collaborazioni Internazionali (1960-1980)

Dal 1960 al 1980, il S.Te.M. fu impegnato nella modernizzazione del parco veicoli militari. L’attenzione si concentrò su due settori chiave:

- Il rinnovamento dei mezzi da trasporto a ruote, con un maggiore intervento dell’autorità militare sulle specifiche progettuali.

- L’innovazione nei mezzi da combattimento cingolati, per rispondere a nuove esigenze operative.

Parallelamente, la necessità di ridurre i costi di produzione spinse alla cooperazione internazionale con altri Paesi alleati per la realizzazione di mezzi condivisi. Due esempi significativi furono:

- Véhicule de Commandement et de Liaison (VCL), un’autovettura da ricognizione anfibia 4x4 sviluppata da Francia, Germania e Italia.

- Semovente Sp70 da 155/39, progettato con la collaborazione di Germania, Inghilterra e Italia.

Tuttavia, entrambi i progetti fallirono nella fase di produzione di serie, principalmente a causa dell’aumento dei costi, delle differenze nei requisiti tecnici tra i Paesi coinvolti e della complessità delle sperimentazioni. Questi insuccessi misero in evidenza le difficoltà delle collaborazioni internazionali nel settore della difesa, pur fornendo agli ufficiali del S.Te.M. un’importante esperienza professionale.

Nuovi Veicoli e Sperimentazioni Tecniche

Nel settore del trasporto a ruote, vennero sviluppati mezzi innovativi come:

- Trattore per artiglierie medie e pesanti TM69 6x6

- Autoarticolato per trasporto carri ATC81

Le sperimentazioni condotte dal S.Te.M. furono caratterizzate da un lungo confronto con l’industria. Tra le innovazioni introdotte:

- Motori Diesel su quasi tutti i veicoli, nonostante gli accordi NATO favorissero ancora i motori a benzina.

- Ponti "a portale", con riduzione finale su ogni ruota per aumentare l’altezza dal suolo.

- Guida a sinistra, scelta innovativa rispetto alle tradizioni militari italiane.

- Pneumatici a carcassa radiale, adottati su tutti i veicoli dopo una lunga sperimentazione.

- Semplificazione della dotazione di bordo per migliorare l’efficienza operativa.

Una delle sperimentazioni più importanti fu quella sul trattore TM69 6x6, con un intenso dibattito tra l’adozione della trazione su ruote o cingoli. Dopo un confronto tra due trattori cingolati statunitensi (M4 A1 e M5 A4) e i prototipi ruotati 6x6, questi ultimi dimostrarono prestazioni migliori in ambienti montani.

Uno dei prototipi 6x6 selezionati fu testato per 60.000 km, smontato e analizzato in dettaglio presso l’O.A.R.E. di Bologna per migliorarne l’affidabilità prima dell’omologazione definitiva.

Modernizzazione dei Mezzi da Combattimento

Negli anni ‘60 e ‘70, il S.Te.M. lavorò al rinnovamento della flotta di veicoli corazzati. In particolare:

- Veicolo Trasporto Corazzato (VTC) M113 USA, prima acquisito (1964) e poi prodotto in Italia su licenza (1975).

- Carri armati M60, prodotti su licenza statunitense dal 1967.

- Carri armati Leopard 1A1, co-prodotti con la Germania dal 1971.

La produzione su licenza comportò sfide significative, tra cui la riconversione industriale necessaria per passare dagli M60 ai Leopard, con modifiche radicali nei processi di fabbricazione e nelle normative tecniche. Tuttavia, questa esperienza permise all’Italia di acquisire competenze avanzate per lo sviluppo di futuri mezzi da combattimento nazionali.

Parallelamente, il S.Te.M. affrontò il problema del trasporto di carichi in ambienti montani, sostituendo progressivamente l’impiego di quadrupedi con motocarrelli 4x4 a trasmissione idrostatica, più adatti a terreni impervi.

Ricerca e Collaborazioni Scientifiche

Il Servizio Tecnico della Motorizzazione si distinse anche nell’attività di ricerca applicata. Furono sviluppati numerosi prototipi, tra cui:

- Veicoli servitore della fanteria, sia a cingoli che a ruote.

- Trattori per artiglierie leggere con possibilità di montare cingoli.

- Motocicli aviolanciabili e motocarrelli da montagna.

Nel 1961, il S.Te.M. organizzò il Primo Convegno Internazionale del Movimento Fuori Strada a Saint Vincent, con il patrocinio del CNR e del Politecnico di Torino. Questo evento segnò la nascita della International Society for Terrain Vehicle Systems (ISTVS) negli Stati Uniti e stimolò la pubblicazione della rivista "Journal of Terramechanics", ancora oggi una delle principali fonti di ricerca sulla locomozione fuori strada.

Inoltre, il S.Te.M. contribuì alla formazione tecnica post-laurea, con corsi specializzati presso il Politecnico di Torino, seguiti sia da ingegneri italiani e stranieri, sia da ufficiali tecnici delle forze armate.

Conclusione

La costituzione e l’evoluzione del Servizio Tecnico della Motorizzazione hanno segnato tappe fondamentali nella modernizzazione dell’Esercito Italiano. Dalla standardizzazione della carriera degli ufficiali alla sperimentazione di nuovi mezzi, il S.Te.M. ha avuto un ruolo chiave nell’adattamento della motorizzazione militare alle esigenze operative del XX secolo.

Le collaborazioni internazionali, le innovazioni tecniche e le attività di ricerca hanno permesso al Servizio Tecnico di acquisire competenze di alto livello, influenzando non solo lo sviluppo dei veicoli militari italiani, ma anche il settore della motorizzazione a livello globale.